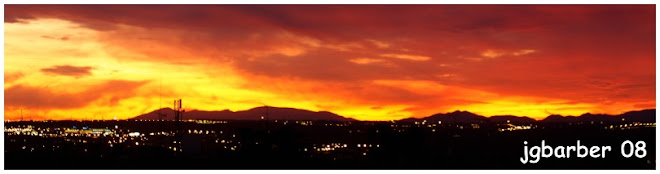

Amanece la típica mañana de invierno, una mañana de esas en las que de verdad apetece salir a tomar el fresco y estirar las piernas por hacer algo de actividad física (cualquier cosa mejor que quedarse dormitando en el sofá). Será la luz o serán los incipientes rayos del sol tras días y días de heladas, nieblas y cencelladas. Cada mañana una sorpresa diferente. Hace frío pero el día es hermoso. Preparo un café y retiro la ceniza de la chimenea; tras la larga noche apenas quedan ascuas en el hogar. Coloco un par de troncos de encina para ir caldeando el ambiente y salgo a pasear. Vuelvo al río una vez más, es mi recorrido habitual. La luz, el agua y la simetría de los reflejos, enmarcan la tranquila imagen del puente viejo que escondido tras la vegetación, oculta sus ojos a miradas indiscretas. Me paro un momento a pensar, hoy hace ya dos años que se fue mi padre. Imágenes y sensaciones. El puente, a modo de columna vertebral, se integra en el paisaje circundante acabando por confundirse con la propia naturaleza que le rodea. Sus apófisis y costillas se convierten en arcos y tajamares colonizados por el musgo y la vegetación de ribera. La vista desde el borde del río, con sus azules de ensueño, es clara y nítida. A la derecha se distingue la pequeña valla que delimita la zona de esparcimiento de la ribera, en medio la isla con los grandes alisos, al otro lado la chopera ruborizada por los amarillos del primer sol de la mañana. El agua apenas se mueve hasta alcanzar el puente donde adivinamos los remolinos que aprovechan los barbos, aunque no sé yo si con este frío no andarán de vacaciones por lugares más templados. Las hojas secas se amontonan tras los vendavales de los últimos días; todo aquello que sale de la tierra se acaba modificando y trasformando para volver a la tierra. Polvo y barro, no hay otra opción. Es como lo de la energía, que ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Camino despacio, siento la energía que me recarga las pilas mientras los rayos del sol templan la mañana. Atravieso el puente y saludo a los viejos olivos que hacen guardia al borde de la carretera. Cuando ya nadie daba un duro por ellos, su recuperación espontánea parece verdaderamente milagrosa. A la derecha la cuesta de la Peñuela y el cerro de las bodegas, de frente la subida a Santa Rosa flanqueada por sus encinas centenarias, a la izquierda el camino del Soto bordeando el cauce del río. Elijo esta última posibilidad, paso de largo junto a las ruinas del molino de la luz, los restos del antiguo matadero municipal y el majuelo de Simón, y me acerco hasta los endrinos que crecen al borde de la carretera. Aún son pequeños y están muy abandonados. Sigo hasta encontrar las ruinas de la antigua harinera. El gallego dice que por aquí había un par de hermosos ciruelos claudios pero no resulta nada evidente localizarlos. El adobe del palomar se va fundiendo con la tierra. Me vuelvo por el camino de los almendros, entre el río y las vías del tren, buscando la Casa de las Brujas que hace años dejó de existir. Ya no se distingue más que el brocal del pozo bajo un añoso nogal. Una pareja de patirrojas se esconden presurosas entre la vegetación. Dicen que van a desmantelar el silo; si es cierto sería una pena, de alguna manera ese silo-faro de Castilla junto a las vías del tren es uno de nuestros signos de identidad. El otro está claro que sería el puente viejo. El hecho de perder las referencias es algo que siempre resulta triste y complicado, es algo que nos acaba dejando una señal amarga en el corazón (al fin y al cabo, el paso del tiempo lo único que consigue es que acabemos como un enorme saco de cicatrices). Al otro lado de la cañada real destaca el portón azul de una de las casetas del campo, humean las chimeneas, por todas partes se cuela el intenso olor a invierno. Uno no muere mientras se le siga recordando.

977 - Los caracoles de Fibonacci

Hace 2 años

No hay comentarios:

Publicar un comentario